Вмешательство государства — это не только плохо, но может быть и хорошо. В новой порции блогов известных экономистов вместе с нашими друзьями из Econs.online рассказываем: как заставить людей платить сверх причитающихся налогов, почему власть и общество должны бежать наперегонки и зачем правительствам инвестировать в стартапы.

Условие, при котором люди будут платить больше налогов

Люди готовы платить государству сверх причитающихся с них налогов, если могут решить, на что конкретно пойдут эти деньги, показывают исследования. Автор блога и одноименного бестселлера Freakonomics Стивен Дабнер опросил нескольких экономистов, исследующих налоговую политику, чтобы понять, как уплата налогов может стать менее болезненной, а собираемость — более высокой. Так, эксперимент показал, что люди готовы разделить с правительством большую сумму, если им предлагают дать денег на конкретную цель — например, на финансирование программы помощи пострадавшим в катастрофах. Учитывая, что, по разным оценкам, американские налогоплательщики недоплачивают 10–15%, экономисты считают, что возможность выбрать назначение части своих платежей (такие целевые налоги называют селективными) существенно увеличила бы собираемость налогов в целом. Еще один способ — давать что-то взамен, чтобы уплата налога не воспринималась как изъятие денег. Дабнер приводит в пример японскую практику «налога на родной город». Эта система действует в стране с 2008 года и должна улучшать перераспределение в пользу небольших поселений, которым не хватает собственной налоговой базы. Жители крупных городов могут перечислить средства небольшим поселениям, сумма отчислений будет подлежать налоговому вычету, но это не просто добровольный взнос — фактически перечисляющим предлагается покупать местную продукцию, объясняет работающий в Японии американский экономист Джеспер Колл. Система должна заодно способствовать развитию сельских поселений, продукция которых конкурирует за спрос плательщиков этого взноса: существуют целые каталоги товаров, которые можно приобрести по этой системе, — от местных деликатесов до выкованного вручную меча за $45 000. За 2018 год такие перечисления в Японии составили свыше $4,5 млрд.

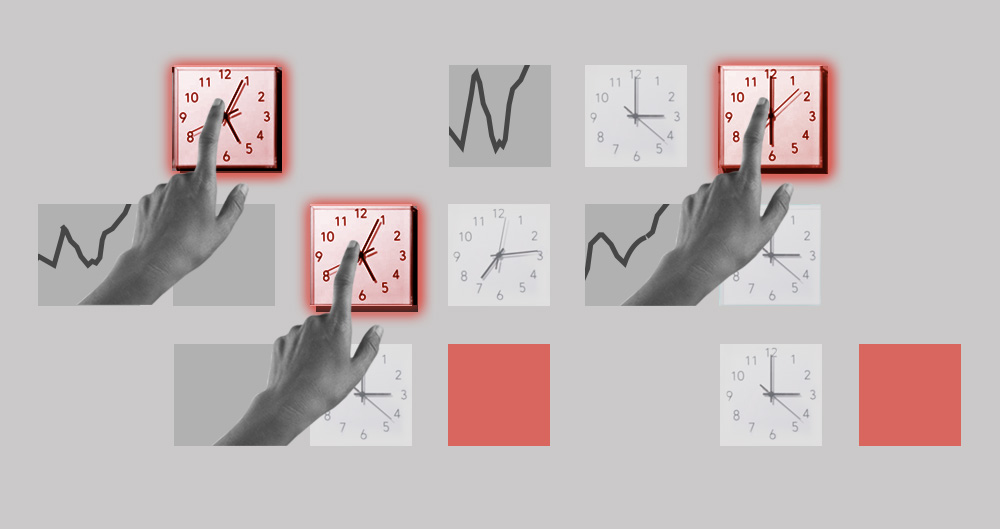

«Узкий коридор» для государства

Чтобы становление демократии привело к улучшению благосостояния, стране нужно задержаться в «узком коридоре», где государство и общество постоянно конкурируют между собой, но ни одна из сторон не одерживает окончательную победу: соавтор знаменитой книги «Почему одни страны богатые, а другие бедные» (Why Nations Fail) Дарон Аджемоглу беседует с экономистом Тайлером Коуэном о своей новой книге, написанной, как и предыдущая, в соавторстве с Джеймсом Робинсоном, — «Узкий коридор: государства, общества и судьба свободы». Если государство слабое по сравнению с обществом, получается анархия; если у государства слишком много власти – деспотия. Между этими двумя крайностями есть «узкий коридор», объясняет Аджемоглу: государство и общество в нем не сотрудничают, а постоянно соперничают, тем самым усиливая друг друга. Он сравнивает это с эффектом Черной королевы – одной из гипотез эволюции, название которой взято из книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье», где Черная королева говорит: «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте». Но на протяжении большей части человеческой истории такое соперничество государства и общества не срабатывало. И вход в «узкий коридор» не гарантирует, что страна не свернет с пути демократизации, если общество уступит автократам. Чтобы этого не случилось, необходимы институциональные элементы — нормы и развитие культуры участия общества в политике: люди должны не просто получить политическое представительство, но и понимать, почему оно им необходимо.

Государственные миллиарды для стартапов

Правительства мира уже вложили в стартапы, которые позволяют оцифровать бюрократические процессы и государственные услуги, свыше $400 млрд, а через пять лет инвестиции достигнут $1 трлн — такие прогнозы приводит директор по цифровым инновациям в госсекторе Банка развития Латинской Америки Карлос Сантисо в посте для Всемирного экономического форума. Такие стартапы называют GovTech. В Европе их уже свыше 2000 и работают они в самых разных областях. Например, приложение Ada Health, работающее на основе искусственного интеллекта, позволяет получить предполагаемый диагноз по указанным симптомам и даже формирует предварительное заключение, которое можно отправить лечащему врачу, а британское приложение Novoville позволяет напрямую связаться с местными властями, чтобы сообщить о проблеме или выступить с инициативой. Во Франции действует специальный фонд и бизнес-инкубатор для таких стартапов, причем правительство стимулирует госорганы самим искать себе партнеров, чтобы цифровизировать свою деятельность. Цифровизация госуслуг позволяет улучшить соотношение их цены и качества, сократить коррупцию, а также принести и финансовую отдачу, рассказывает Сантисо: например, в Мексике был оцифрован кадастр недвижимости, что позволило на 20% повысить сборы местных налогов на недвижимость.