Вбросы именем Конституции: сколько россиян на самом деле проголосовали за поправки

Триумфальное для Кремля голосование о поправках к Конституции войдет в историю сразу по всем параметрам — и по результату, который позволит Владимиру Путину править дольше Петра I и Сталина, и по невиданному формату семидневного голосования в багажниках и на пеньках, выведенного из-под действия избирательного права, и по рекордным в новейшей истории России масштабам фальсификаций.

Эта статья написала специально для e-mail-рассылки The Bell «Итоги недели». Подписывайтесь!

Рекордные фальсификации

Триумф не был бы триумфом, если бы не масштабные фальсификации. Итоговый результат (77,92%) оказался подозрительно красивым: чуть-чуть выше, чем результат Владимира Путина на президентских выборах 2018 года (76,7%) и чуть-чуть больше половины (52,95%) от всех избирателей в стране, а не только пришедших на участки — теперь Владимир Путин может с легким сердцем говорить, что его поддерживает большинство россиян.

Первые оценки масштаба фальсификаций можно было сделать еще 1 июля — по альтернативным экзитполам движения «Нет!». Они дали 44,91% «за» в Москве (официально — 65,29%) и 36,7% — в Санкт-Петербурге (официально — 77,66%). Но эти данные по определению не учитывали результаты онлайн-голосования и первых шести дней досрочного.

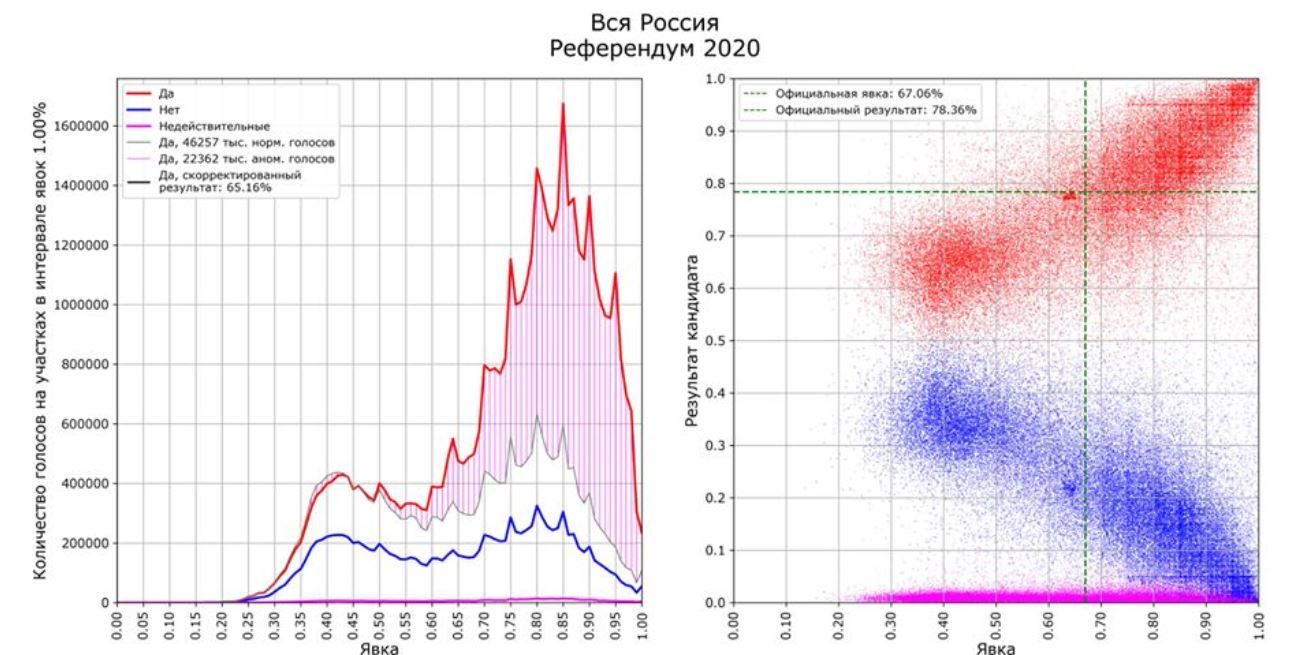

Более точную оценку специалисты смогли дать к концу недели — после публикации подробных официальных результатов в ГАС «Выборы». Самый известный российский исследователь электоральной статистики Сергей Шпилькин назвал статистические аномалии в результатах голосования о поправках самыми большими в истории российских федеральных выборов и оценил уровень вбросов в 20–30%. По его оценке, если бы голосование проводилось честно, явка по России составила бы около 43–44% (официально — 68%), а соотношение голосов «за» и «против» не превысило бы 60% на 40%.

Главные доказательства наличия фальсификаций — аномальное число участков, где явка и голоса «за» кратны 5% (это говорит о подгоне результата под спущенную сверху круглую цифру), и рост числа голосов «за» при неизменности голосов «против» на участках с высокой явкой — это вызывает подозрения, что бюллетени «за» вброшены, поясняет Шпилькин. При нормальной ситуации рост явки обеспечивает рост числа голосов сторонников обеих точек зрения, если только это не вкинутые пачкой бюллетени с проставленным нужным результатом. В результатах голосования о поправках невооруженным взглядом видны оба тренда.

Важное отличие этого голосования от всех федеральных выборов за последние 9 лет — впервые после думских выборов 2011 года фальсификации вернулись в Москву, где после протестов на Болотной власти опасались искажения результатов. Еще в день голосования эксперты указывали на московские аномалии в явке — разница между цифрами в соседних, не различающихся по социально-экономическому профилю районах доходила до 30–40 процентных пунктах. По итогам голосования аномалии видны и в подсчете голосов, говорит Шпилькин, — 40% от всех голосов «за» в Москве обеспечила четверть участков. На остальных 75% участков доля голосов «за» составила 60% и меньше. В Санкт-Петербурге ситуация еще хуже — там при физически невозможной явке 80%, по оценке Шпилькина, было доброшено до 50% голосов «за».

Основная часть фальсификаций предсказуемо пришлась на досрочное голосование, свидетельствует график, опубликованный сопредседателем движения «Голос» Андреем Бузиным: высокая доля ответов «да» напрямую коррелирует с высокой явкой в первые шесть дней голосования (25–30 июня) и никак не коррелирует с явкой 1 июля. При этом первые шесть дней обеспечили большую часть официальной явки — 55,7%.

Еще одно доказательство — распределение голосов на участках в Москве, которое серьезно отличается от 2018 года, добавляет электоральный географ Александр Киреев. География протестного голосования в Москве всегда четко коррелирует с уровнем образования и доходов по районам, но на этот раз картина оказалась размытой: самые оппозиционные районы Москвы — Гагаринский район и Арбат, но если в Гагаринском процент голосов «за» был относительно низким (55%), то на Арбате он вдруг подскочил до 75%, поясняет он. На московских участках без аномалий явка в среднем составила 40% при 60% голосов «за», подытоживает профессор ВШЭ, специалист по электоральной статистике Сергей Захаров.

Голосование будущего

Самое удивительное и полезное для организаторов во всенародном голосовании — его формат. До истории с поправками к Конституции понятия «всенародное голосование» в российских законах не было, и никакой необходимости в нем для одобрения поправок к Конституции нет (на момент голосования они уже давно были утверждены Госдумой, Советом Федерации и региональными законодательными собраниями, чего по закону достаточно).

Требование о том, чтобы поправки были одобрены 50% россиян, появилось только в самом законе о поправках. В нем же впервые вводится и само понятие «всенародное голосование», которое дало организаторам широчайшие возможности, которых нет в российском (да и любом другом) избирательном праве — проводить голосование несколько дней, организовать надомное досрочное голосование, смотреть сквозь пальцы на вопиющую прямую агитацию чиновников за поправки и публикующиеся в разгар голосования экзитполы ВЦИОМ, ограничивать наблюдение за голосованием и многое другое.

Что из всего этого набора приживется на выборах — можно только догадываться. Валентина Матвиенко, к примеру, уже предложила позаботиться об удобстве избирателей и использовать на выборах практику голосования в течение нескольких дней: «Гражданам удобно прийти в то время, когда они могут себе это позволить».

Но как минимум одно ноу-хау голосования будет использоваться на выборах почти наверняка — это электронное голосование, которое опробовали в Москве и Нижегородской области. Результаты онлайн-голосования оказались чуть скромнее по сравнению с общими: в Москве «за» поправки онлайн проголосовали 62%, в Нижегородской области — почти 60%. Но Сергей Собянин все равно остался экспериментом очень доволен: «Хакерские попытки были, провокаций были попытки и так далее. Но ни одна из них не увенчалась успехом. И все, кто желал, проголосовали. Это вполне такая уже сформированная защищенная серьезная система».

Онлайн-голосование — гордость московских властей: это один из самых масштабных в мире проектов политических выборов на блокчейне. Платформа для них создавалась Департаментом информационных технологий (ДИТ) Москвы для выборов в Мосгордуму (в прошлом сентябре онлайн можно было проголосовать в двух тестовых округах), теперь ее обкатали в масштабах всего города — причем без больших осечек: в первый день сайт голосования ненадолго упал, как объяснил ЦИК, из-за наплыва голосующих. Через два дня систему атаковали хакеры, сообщили в мэрии, но на ход голосования это не повлияло, уверяли они.

Но к защищенному московскому голосованию все же есть несколько вопросов. Во-первых, оно никак не защищает от того, чтобы принуждать к голосованию тех же бюджетников (это выяснилось еще на выборах в Мосгордуму, после чего команду, которая изначально работала над платформой, покинули несколько разработчиков). Во-вторых — и это куда серьезнее — наблюдатели утверждают, что ДИТ Москвы не может гарантировать тайну голосования.

На это обратил внимание анонимный телеграм-канал «Политрук 2.0». Свою позицию авторы канала обосновали тем, что все сайты могут хранить истории запросов от пользователей к ним — они называются «логи». А значит, ДИТ Москвы также может установить, какой конкретно пользователь в каком бюллетене и как проголосовал. «Единственный способ доказать, что логи не хранятся, — предоставить публичный доступ ко всем серверам ЭГ и к полному исходному коду системы. Но доступа к серверам никто не дает, предлагается поверить на слово», — написали авторы телеграм-канала и опубликовали свой алгоритм проверки. Они обратили внимание, что сайты elec.2020og.ru и login.2020og.ru, с помощью которых проходит авторизация пользователей для голосования, собирают куки — данные, которые сайты собирают для опознания пользователей. В них попадает, например, произвольный идентификатор пользователя из букв и цифр, его номер телефона, в них же может оказаться и номер бюллетеня. С помощью этих данных можно отследить и голос человека, который попадает в блокчейн, — после того как он будет расшифрован, его можно будет соотнести с данными пользователя, считают авторы телеграм-канала.

Возможности проверить описанный алгоритм сейчас нет — сделать это можно было только до окончания голосования, оно завершилось 30 июня в 19:59. Но описанный механизм очень похож на правду, сказал The Bell директор департамента анализа защищенности Digital Security Глеб Чербов. Все запросы к сайтам голосования сопровождаются отправкой сессионных идентификаторов — тех самых куки, по которым можно постфактум сопоставить результаты уже после их расшифровки, объясняет эксперт. Но сработает это при условии, что все эти данные в полном объеме логировались на серверах системы. Происходило это или нет — нам не известно.

«Ничего сложного для сайта в том, чтобы запомнить номер телефона пользователя и сопоставить с номером бюллетеня внутри своей системы, нет, с этим справится администратор уровня студента университета. И основной вопрос в том, доверяем ли мы ДИТ, что они так не делают, или нет», — говорит гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин.

В ДИТ Москвы это прокомментировали сухо. «Проверить, как проголосовал тот или иной избиратель, невозможно никому. Сопоставить информацию о голосе гражданина и его персональные данные также невозможно», — ответили в департаменте на запрос The Bell.

К результатам онлайн-голосования претензий у наблюдателей нет. Аномалий в них почти не было — они примерно соответствуют результатам на статистически нормальных, «честных УИКах», говорит Сергей Шпилькин. Но в будущем возможность контролировать не только явку, но и само волеизъявление — может пригодиться.

Что дальше?

Федеральное собрание уже начало работу над пакетом законов, необходимых для реализации поправок, отчиталась в четверг глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Законов будет около 90, и в них могут оказаться интересные сюрпризы. Например, поправки к Конституции предписывают чтить память предков — но что будет россиянам за неуважение к этой памяти, мы сможем узнать из поправок в УК, предупреждал в среду политолог Алексей Макаркин.

Заметных уличных протестов принятие поправок не вызвало — в среду на несанкционированную акцию на Пушкинской вышло не больше 500 человек. Оппозиция расколота, граждане пребывают в апатии, а массовый протест невозможен из-за эпидемии, констатировали в разговоре с The Bell эксперты. Но главную цель необязательного по закону голосования — придание легитимности обнулению сроков Владимира Путина — нельзя считать полностью достигнутой, говорил политолог Григорий Голосов: люди отлично понимают, что именно в этом главная цель поправок, и после неизбежных политических изменений в России лояльность к нынешней Конституции у большинства населения будет чрезвычайно низкой, говорил он.

Что мне с этого?

Формально можно поздравить тех, кто любит определенность, — план на 2024 готов и даже легитимизирован. Внесет ли жизнь в него свои коррективы, во многом будет зависеть от того, насколько верны расчеты о доле несогласных физика Шпилькина.